导读:近年来,激光粉末床熔融(Laser powder bed fusion, LPBF)技术逐渐替代铸锻等传统制造方法,成为航空航天发动机复杂结构件的新制造形式。然而,由于超快的非平衡凝固速率,目前适用于传统制造的镍基合金在成形过程中出现了微裂纹,制约了结构件的可靠应用。在众多耐高温镍基合金中,Haynes 230(国产牌号GH3230)作为一种可以在1000℃长期服役的耐氧化、抗蠕变合金,在发动机热端具有良好的应用优势,而其高合金化也使得开裂更为显著。为解决高温合金的开裂问题,哈尔滨工业大学宋晓国教授团队联合北京动力机械研究所、南京理工大学、西安石油大学、山东省船舶技术研究院和日本大阪大学,利用LPBF高自由度加工热性,共同开发了激光原位重熔工艺,通过控制重熔策略实现了LPBF制备Haynes 230合金裂纹的愈合。

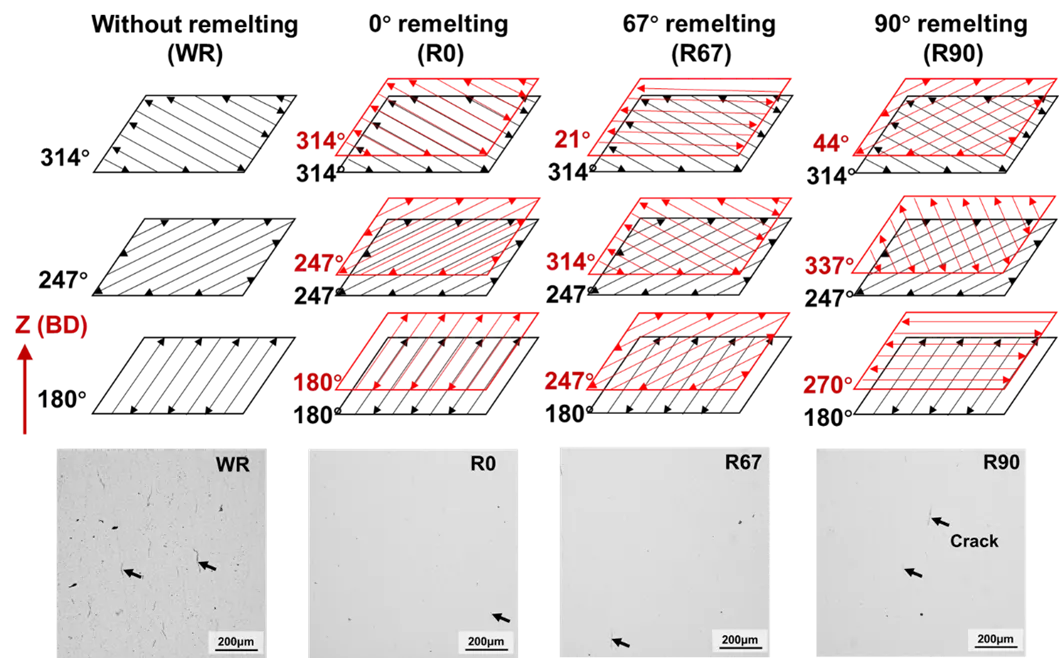

LPBF制造GH3230合金在凝固过程由于存在低熔点液膜,使得枝晶两侧难以桥接,在凝固收缩过程中液膜发生开裂而少量的残余液态金属难以及时调控补缩,进而形成凝固裂纹。由于合金成分限制,单次激光加工的凝固开裂难以避免。凝固裂纹主要出现在熔池中心晶界,该处晶界平直且凝固过程糊状区较长。因此,抑制熔池中心的凝固开裂是实现合金良好成形的关键,而关键措施在于促进液态金属的补缩。

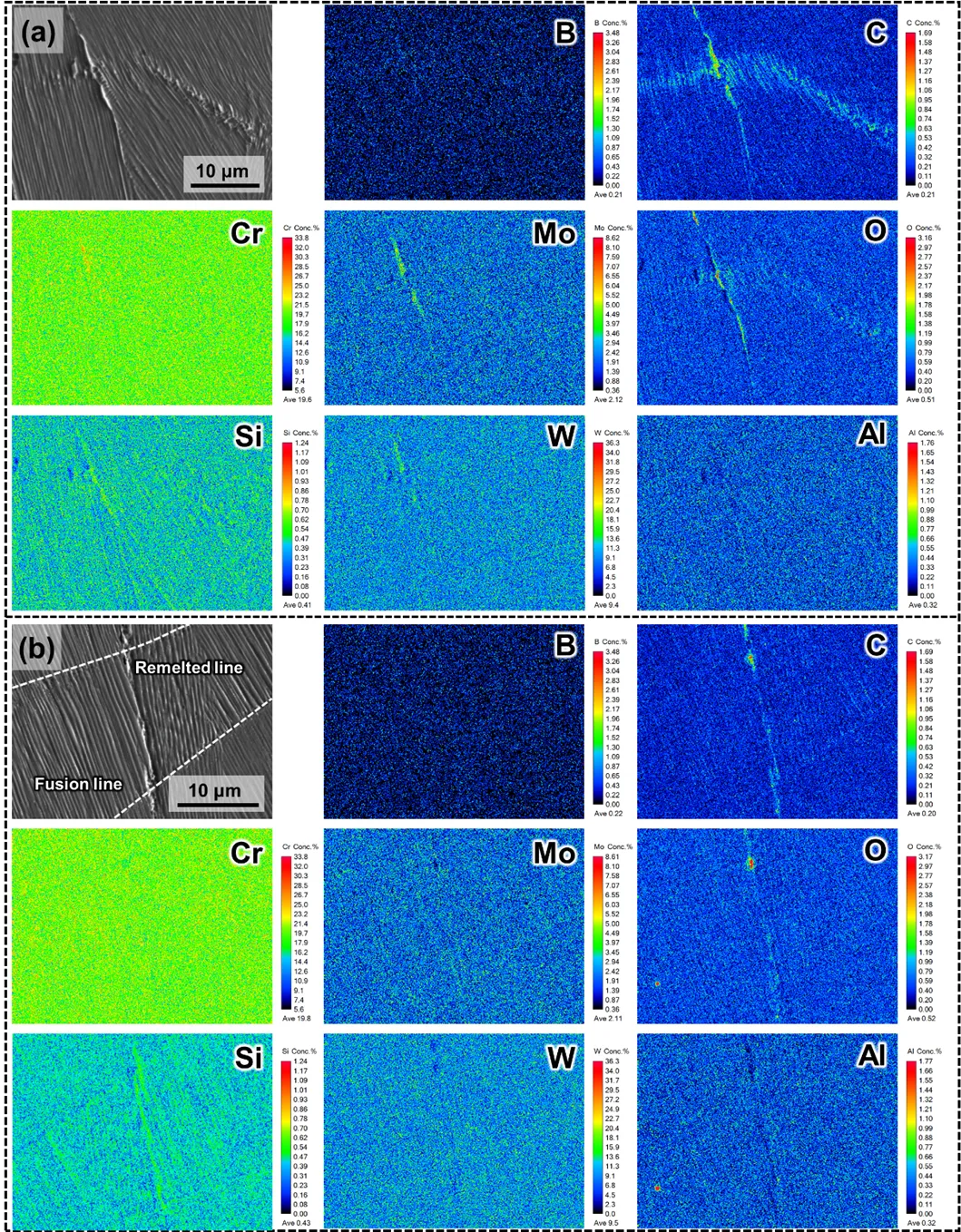

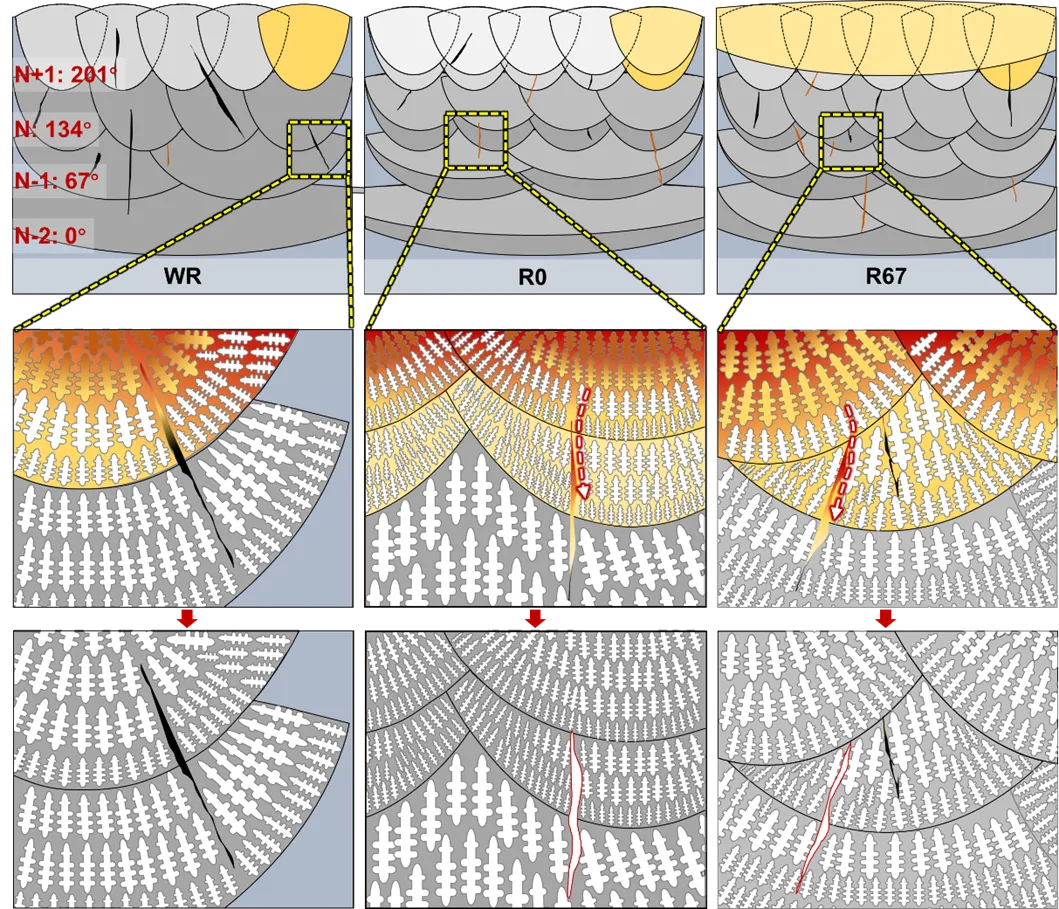

针对上述分析,哈工大宋晓国团队提出开发原位重熔工艺。基于裂纹出现位置和两端尖中间宽的形态特征,通过控制重熔深度为原熔池深度的70-80%,实现原熔池的部分重熔,同时开裂区的大部分也被重熔。在重熔过程中,原糊状区长度显著减小,因此熔池内大量液态金属可以流入原开裂晶界内部,从而缓解原晶界的溶质元素偏析并提高晶界熔点,避免凝固开裂再次发生。重熔试样的晶界元素偏析得到显著缓解,而析出相也发生转变,证实了本研究的液态金属回填愈合裂纹方法。此外,重熔过程也增加了熔池轮廓数量,减缓了晶粒的外延生长,从而促进了晶界锯齿系数的增加。晶界的锯齿化形成又可以轻微地缓解晶界应力集中,这个作用本证明可以抵消重熔热输入带来的残余应力增大。重熔试样的裂纹被显著抑制,且合金的强度和塑性也得到同步提升。

研究成果以“In-situ remelting induced healing of cracks and strength-ductility synergy in additively manufactured Haynes 230 alloy”为题,发表在增材制造顶刊《Additive Manufacturing》,中科院一区Top期刊,影响因子10.3。论文第一作者为博士生席鑫,通讯作者为哈工大林丹阳副教授。该工作得到了国家然科学基金、山东省自然基金、山东省泰山学者青年专家等基金的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104638

图1 重熔策略及裂纹抑制效果

图2 未重熔试样和三种重熔试样的熔池形貌和开裂位置

图3 未重熔试样和重熔试样晶界的元素偏析

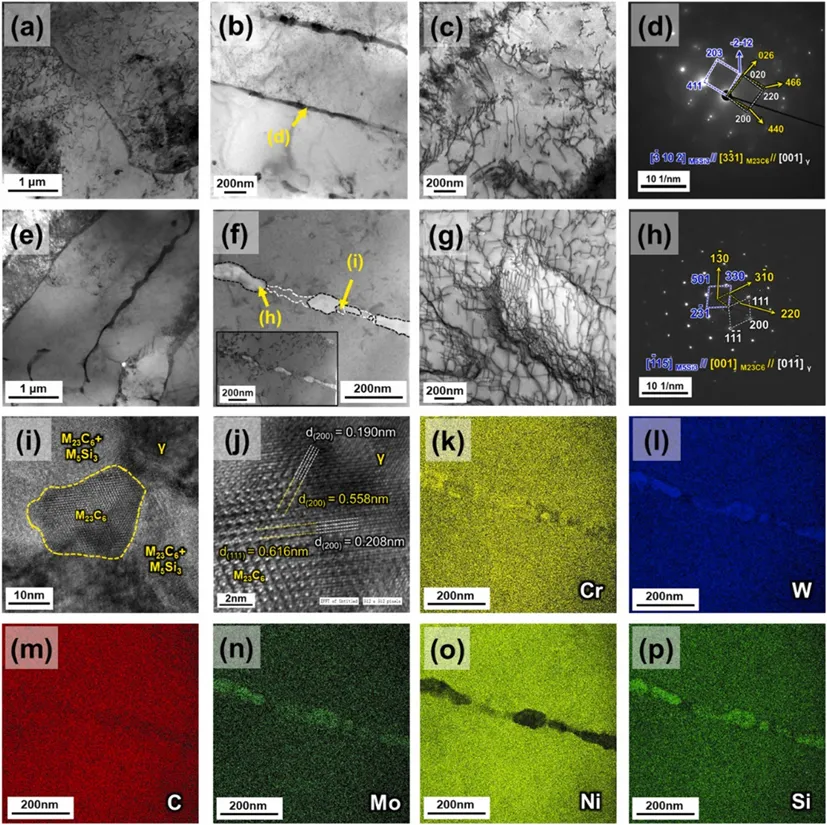

图4 未重熔试样和重熔试样的析出相特征

图5 重熔试样裂纹愈合机制

本研究提出的原位重熔策略愈合裂纹方法绕过了通过改变合金成分来抑制裂纹的技术障碍,利用LPBF加工的自由可调控加工特征实现了近无裂纹试样的制备,对多合金体系的裂纹抑制具有普适性,避免了成分调控带来的合金固有性能显著变化,有助于拓宽LPBF制备合金在航空航天领域的广泛应用。近年来,宋晓国教授团队在激光增材制造领域开发了一系列性能优异的高温合金和高熵合金,并针对增材制造加工过程、后处理及力学性能评价等方向取得了一系列原创性研究成果,为推动增材制造高性能合金的发展和工业应用做出了重要贡献。

【作者简介】

团队带头人:宋晓国,教授/博导,哈尔滨工业大学(威海)材料学院院长,山东省特种焊接技术重点实验室主任。担任中国焊接学会青年委员会主任、高校焊接专业党支部书记论坛主任委员,中国材料研究学会超声材料科学与技术分会常务副主任,中国有色金属学会有色金属焊接与连接分会副主任。先后入选山东省青年专家学者、国家高层次青年人才计划。主要从事先进材料及异种材料连接技术及装备方向的研究,承担国家自然科学基金、国家科技重大专项、山东省杰出青年基金项目、装发预研等科研项目40余项,在Carbon、Scripta Materials等材料加工领域期刊发表学术论文200余篇;授权发明专利40余项。获中国机械工业学会特等奖1项、中国有色金属学会一等奖1项及其他省部级科技奖励4项。

通讯作者:林丹阳,副教授/博导,哈尔滨工业大学(威海)材料学院院长助理,入选山东省青年人才托举工程,主要从事先进材料激光增材制造、新材料及异种材料连接等方面的研究。在工程技术类最顶级期刊《International Journal of Plasticity》、《Additive Manufacturing》、《Composites Part B: Engineering》等发表SCI论文五十余篇;授权国家发明专利二十余项。近三年主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、山东省自然科学基金、国家重点实验室重点项目、天津市科研创新项目、横向合作等课题十余项。

第一作者:席鑫,哈尔滨工业大学材料学院博士生,从事高温合金及复合材料的激光增材制造和激光焊接研究,在《Additive Manufacturing》、《Composites Part B: Engineering》等中科院一区顶刊发表SCI论文二十余篇,申请专利十余项,获得博士国家奖学金。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414