伴随着新兴产业的快速发展,我国已成为世界上最大的铝生产和消费国,铝合金已逐渐成为仅次于钢铁的第二大金属结构材料。其中,2系铝铜合金材料因具有高比强度等优良性能逐渐成为重要的工程材料之一,已被广泛应用于各个领域,尤其在交通运输、石油化工、电气建筑、航空航天等领域发挥着不可替代的作用。 然而,铝铜合金存在明显缺点,即在自然环境因素作用下易出现各类腐蚀问题(如大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀等)。 铝铜合金被腐蚀后会在外观色泽及使用性能等方面发生变化,而且其腐蚀具有隐蔽性强和突发率高的特点,这不仅严重威胁人民的生活安全,同时也大大缩短材料的服役寿命,对社会经济的发展造成严峻挑战。 铝铜合金局部腐蚀类型主要有小孔腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀等,在实际工况下,这三种腐蚀会同时出现,且都与晶界析出行为有关。 当晶界处析出物的电位与基体相差较大时,易形成点蚀;当析出物沿晶界连续析出形成网状结构时,易形成晶间腐蚀;当析出物沿晶界析出且体积膨胀而产生应力时,易形成应力腐蚀。 因此,调整晶界类型,控制晶界的析出行为有利于改善铝铜合金的腐蚀问题。其中,铜元素作为铝铜合金的主要合金元素之一,可调控晶界析出相、无沉淀析出带及晶内的电位差,从而提高合金的抗腐蚀能力。但在固溶作用下铝铜合金中的铜元素会出现分布不均,晶内与晶界附近的铜原子浓度差异形成腐蚀电位差,导致晶间腐蚀。

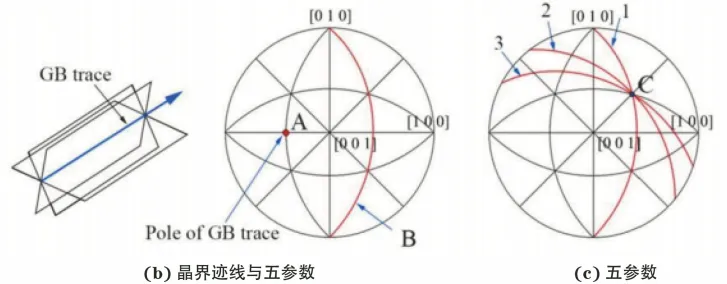

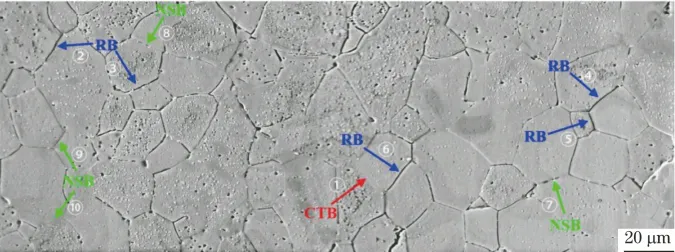

Part . 1 稀土元素掺杂 稀土元素包括钪、钇、镧系17种元素,由于4f和5d轨道的特殊性,其具有光、电、磁等优异性能。稀土元素最外层电子结构的特殊性使其化学性质比较活泼,能与铝元素形成稳定的金属间化合物,起到细化组织的作用。 我国丰富的稀土资源为发展稀土工业创造了得天独厚的条件,也为稀土在我国经济各方面的应用奠定了坚实的物质基础。当前,随着稀土元素合金化理论的不断发展和稀土元素提纯技术的改进,添加一定量的稀土元素成为提高铝铜合金耐腐蚀性能的高效方法。 郑玉林等研究了稀土元素Yb添加量分别为0%和0.2%的2519A铝合金在165 ℃下经时效处理后的晶间腐蚀行为。结果表明,不含和含Yb合金的晶间腐蚀最大深度分别为80 μm和65 μm,可见添加适量Yb能够提高铝铜合金的晶间腐蚀抗力。 KAIRY等以2XXX系列中的Al-4%Cu铝铜合金为研究对象,分析了添加0.1% Sc和0.13% Zr的合金(Al-Cu-Sc-Zr)与原始合金(Al-Cu)的腐蚀行为。结果表明:浸泡7天后,两种添加稀土元素的合金表面凹坑深度分别为200 μm和132 μm,Al-Cu表面凹坑直径大于Al-Cu-Sc-Zr,Al-Cu-Sc-Zr的凹坑总数高于Al-Cu,综合凹坑数量、尺寸和深度可见,Al-Cu的点蚀损伤程度大于Al-Cu-Sc-Zr。 吴立凡等以2A12铝合金为研究对象,分别添加了0%与0.25%的Ce,利用室内周期浸润腐蚀加速试验模拟酸性严苛的海洋环境,采用失重法测量试样的腐蚀质量损失。结果显示,添加稀土元素Ce后,合金的质量损失量明显降低,阻抗模值显著提高,腐蚀产物减少且腐蚀锈层有所减薄。 综上所述,虽然添加少量稀土元素能够在一定程度上提高合金表面膜的致密性,减少晶间腐蚀的最大深度进而提高合金的耐腐蚀性能。然而,在筛选稀土元素过程中,矿物本身性质复杂,需具备极高要求的选矿技术,且稀土元素提纯工艺相对复杂,这大大增加了产品整体成本。 Part . 2 表面涂层 自然环境中,铝铜合金表面膜多孔、分布不均,且耐蚀性差,多数腐蚀都优先开始于材料表面。为了解决这类腐蚀问题,最经济有效的方式是对铝铜合金进行表面处理,从而获得具备良好性能的人工膜。目前,主流的表面防护技术有阳极氧化阴极保护技术、激光熔覆技术、添加缓蚀剂、表面制备环保耐蚀涂层。 丁永志等以2A12铝合金为研究对象,在其表面制备石墨烯富镁涂层,通过盐雾试验、附着力测试和加速腐蚀试验,综合评估了该涂层的耐蚀性。结果显示,涂层附着力大于18 MPa,耐中性盐雾时长大于3000小时,经10个周期加速腐蚀试验后涂层未起泡,也未发生腐蚀。这说明2A12铝合金基材与石墨烯富镁涂层结合较好,此工艺对海洋环境中2A12铝合金的腐蚀防护应用提供了一定的参考价值。 黄绎等以2024铝合金为研究对象,采用溶胶-凝胶工艺在其表面制备具有单层与双层结构的SiO2陶瓷涂层,利用扫描电镜、电化学阻抗谱和中性盐雾试验对涂层的微观形貌和耐蚀性进行了分析。结果显示,经56天浸泡后单层结构的SiO2陶瓷涂层的微观结构保持较为完整,未出现裂纹及腐蚀点,双层结构的SiO2陶瓷涂层维持稳定状态,表面薄膜更加致密,这极大地提高了涂层的腐蚀介质屏蔽作用,使得涂层具有更好的防护耐久性。 孙塬等以2024-T6铝合金为研究对象,先采用Hummer's法在其表面制备氧化石墨烯(GO),再通过电镀法制备Ni/GO涂层,利用红外光谱、扫描电镜、X射线衍射仪分析了涂层的微观组织结构、元素构成和相组成,采用模拟盐水泥浆环境用电化学工作站进行电化学阻抗谱和动电位极化曲线测试。结果表明,与GO涂层相比,在不同腐蚀时间下,Ni/GO涂层的腐蚀电流密度均更低,表明采用电镀方式制备的Ni/GO涂层可较大程度地提高2024-T6铝合金的耐腐蚀性能。 宿辉等通过无铬、无氟的直接化学镀工艺在2024铝合金表面制备Ni-P合金镀层,并将镀层置于3.5% NaCl溶液中进行电化学测试。结果表明,无镀层2024铝合金的腐蚀电位和腐蚀电流密度分别为-0.72 V和3.3×10-2 A/cm2,有镀层2024铝合金的腐蚀电位和腐蚀电流密度分别为-0.43 V和4.8×10-5 A/cm2。由于致密、均匀的非晶态Ni-P合金镀层能够抵挡溶液中半径较小、穿透性较强的离子,有Ni-P合金镀层的铝合金表现出更加优异的耐蚀性。 上述表面涂层制备技术在很大程度上改善了铝铜合金基体的耐蚀性,但制备的涂层较薄,在长期服役过程中,一旦出现褶皱、孔洞和裂缝等缺陷则会加速相应部位金属基体的腐蚀。 Part . 3 晶界工程 铝铜合金的抗晶间腐蚀性能主要取决于材料的微观成分和晶界特征分布两个因素。上述的稀土元素掺杂和表面处理技术均未改变材料自身的结构特性,未能从根本上解决材料本身的腐蚀问题。 材料的晶界特征分布是定量描述晶界类型及数量的重要指标,晶界类型不同,材料的耐腐蚀性能也不同。因此,了解晶界特征分布有利于深入分析材料的腐蚀行为。目前主要的晶界特征表征手段是电子背散射衍射(EBSD)技术,该技术在测定晶体取向、显微织构及统计晶界结构参数等方面具有优势,极大推动了晶界工程的相关研究。 晶界工程是指基于晶界特征分布先确定耐蚀性良好的特殊晶界,再通过调控合金化、形变和热处理等方式增加多晶材料中特殊晶界的比例,使材料的晶界失效抗力显著提高。 如贺添一等研究了2050铝合金厚板经过晶界工程处理后的微观结构和抗晶间腐蚀性能,建立了不同层的抗晶间腐蚀性能与其微观组织形态的联系。结果发现,从表层到中心层,随着晶粒尺寸的逐渐增大,其抗晶间腐蚀性能逐渐下降。 由于中低层错能面心立方金属材料(如铜合金、镍基合金、奥氏体不锈钢)在形变热处理过程中容易形成大量的退火孪晶,晶界工程的研究多围绕这些材料展开。 研究表明,材料内部大尺寸互有Σ取向关系的晶粒团簇是打断随机晶界网络连通性的关键,有利于提高材料的抗晶间腐蚀性能。但铝铜合金属于高层错能面心立方金属,生成共格孪晶的能力相较于中低层错能面心立方金属较弱,无法通过热处理方法引入大量的共格孪晶,传统的晶界工程已不再适用。 研究还表明,铝铜合金存在一类晶界,其晶界能较低具有较强的腐蚀抗力,同时容易生成,为区别于共格孪晶界,称之为近奇异晶界。 BOUNCHET等研究发现,近奇异晶界对硫的偏聚量有控制作用,一般平均面间距越大的晶界,硫越不容易产生偏聚。 晶界作为一种面缺陷,需要通过两个晶界面自由度和三个取向关系自由度,共五个微观自由度才能完全定义。绝大多数研究者进行的传统晶界工程研究仅涉及晶界取向差中的三个自由度,未能考虑到晶界界面的影响。 为此,WANG等基于五参数分析法(FPA)提出了“晶界界面匹配”的表征方法,对传统的三参数分析法进行了界面参数的补充,该方法能够更加全面地表征晶界结构特征。大致流程如下:通过EBSD技术获取大量晶界相关数据,然后根据特定轴角过滤以确定取向差,基于FPA显示高频晶界面指数,最后观察高频点晶面是否满足轴角过滤的取向关系,若满足即完成晶界界面匹配,其中FPA原理如图1所示。 图1 FPA原理示意 WANG等基于FPA对高纯铝进行多向热锻及再结晶退火处理后,发现固定取向差下高纯铝中的晶界界面特征分布不是完全随机态的,而是表现为满足{111}/{111}界面匹配规律的发生频率最高,表明高纯铝中存在{111}/{111}界面匹配特征的近奇异晶界。 刘智强以组织均匀化处理后的Al-1.2%Cu铝铜合金为试验对象,研究不同轧制变形量对该合金中Σ3晶界的影响。结果表明,随轧制变形量的增加,该合金中初始状态的Σ3晶界(即取向差为60°晶界)比例呈现明显的规律性变化:当轧制变形量从10%增加到20%时,再结晶Σ3晶界比例从初始状态的13%增至最高值32%;当轧制变形量从20%增加到30%时,再结晶Σ3晶界比例开始降低,这说明再结晶退火前冷轧变形量能显著影响铝铜合金中再结晶Σ3晶界的比例。 杜阿华研究了铝铜合金中{111}/{111}近奇异晶界的形成规律及其析出和腐蚀行为。结果表明,轧制变形量和温度的选择对铝铜合金中再结晶{111}/{111}近奇异晶界的形成有显著影响;{111}/{111}近奇异晶界的比例随着轧制变形量的增加而增大,但相较于室温冷轧,在350 ℃热轧的铝铜合金{111}/{111}近奇异晶界的比例更高。 对比铝铜合金奇异晶界、近奇异晶界处与一般晶界处的析出行为,结果如图2所示,可见一般晶界处的析出相连续析出,近奇异晶界处不连续析出,奇异晶界处未析出,表明奇异晶界和近奇异晶界相对于一般晶界具有良好的抗腐蚀能力。 图2 铝铜合金中各种类型晶界的晶间腐蚀形貌 蔡长辉在研究不同因素对7A85铝合金中近奇异晶界的影响时,同样出现{111}/{111}界面匹配特征的晶界,并分析了近奇异晶界对第二相析出的抑制作用。结果表明:通过形变热处理可以提高超高强铝合金中近奇异晶界的含量;在已组织均匀化处理的7A85合金基础上进行了470 ℃保温1小时处理后,不同晶界析出相的析出行为与晶界能密切相关,即晶界能越低,晶界越不容易析出第二相粒子。 刘光辉等在应变速率为0.001 s-1的条件下,研究了不同压缩温度对Al-Zn-Mg-Cu合金中{111}/{111}近奇异晶界的影响。结果表明,随压缩温度由450 ℃提升到520 ℃,合金中{111}/{111}近奇异晶界的比例相应提高,在经520 ℃压缩的合金中,以小角度晶界为主的细晶组织中{111}/{111}近奇异晶界的比例达到8.77%,以大角度为主的粗晶组织中{111}/{111}近奇异晶界的比例达到4.53%。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414