“学而知不足。”

1993年,新年的钟声还在回响,杨振宁接下了一所成立不到一年的高校名誉校长的聘书,并亲自题写了这句话,作为往后的校训。

这所学校,就是东莞理工学院,直到如今,杨振宁仍是莞工的名誉校长。

2018年,杨振宁在莞工校领导赴京拜访他时,感慨道,他跟东莞理工学院的关系,在国内和国外都是唯一的。

这份唯一,是杨振宁对莞工的期望,而这所刚过而立之年的年轻大学,也正如他期望的那样,一路加速度向前。

扎根教学,勇于革新

当吹风机吹向一张小纸条时,伴随着风力的加强,小纸条会从垂直向下变为抖动状态。很少有人意识到,这种日常,其实最能直观地展示卡门涡街现象。

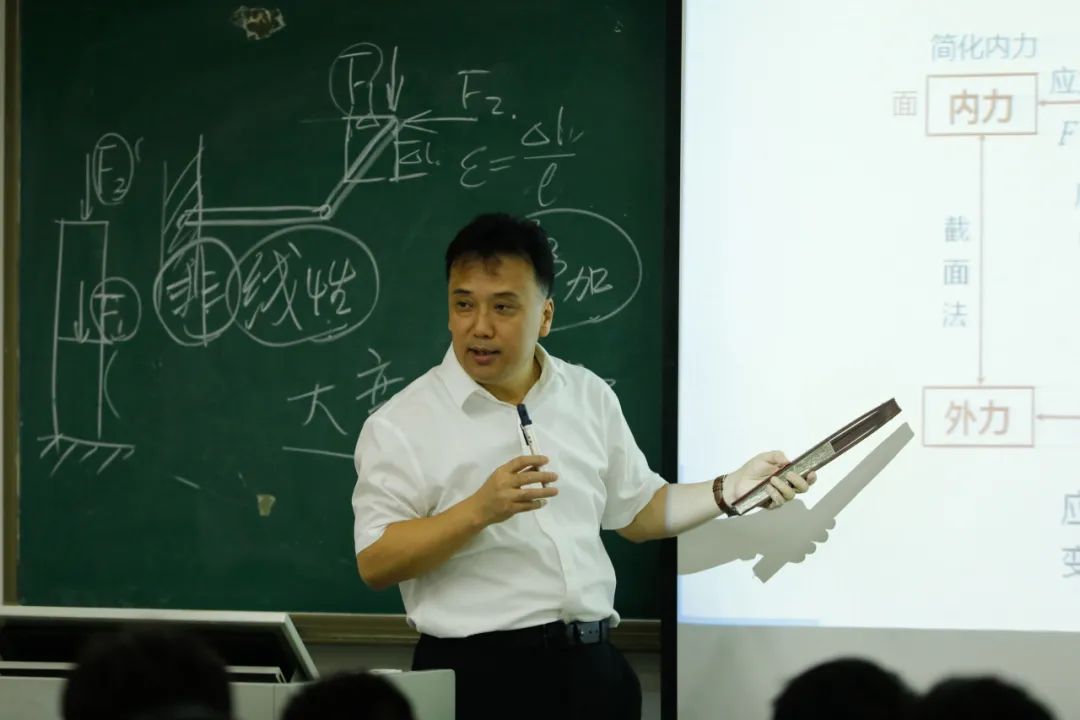

不过这一幕出现在了东莞理工学院校长马宏伟的本科教学课堂。类似的生动演示是马宏伟的教学常态,他总是说,“要把学生放在心里头,要不断提升教学能力和水平。”

所以在马宏伟的带领下,学校城市安全防灾应急教师团队入选了第三批“全国高校黄大年式教师团队”,成为东莞首个获此殊荣的教师团队。

城市安全防灾应急教师团队是一个不同领域、不同学科交叉融合的大家庭,在马宏伟看来,这是团队最重要的特点之一,也是队伍凝聚力所在。

而莞工一路从教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,到广东省重点支持的首批高水平理工科大学建设单位,又升级为全省唯一省市共建新型高水平理工科大学示范校的身后,正是这些和城市安全防灾应急教师团队一样的来自不同领域的人才。

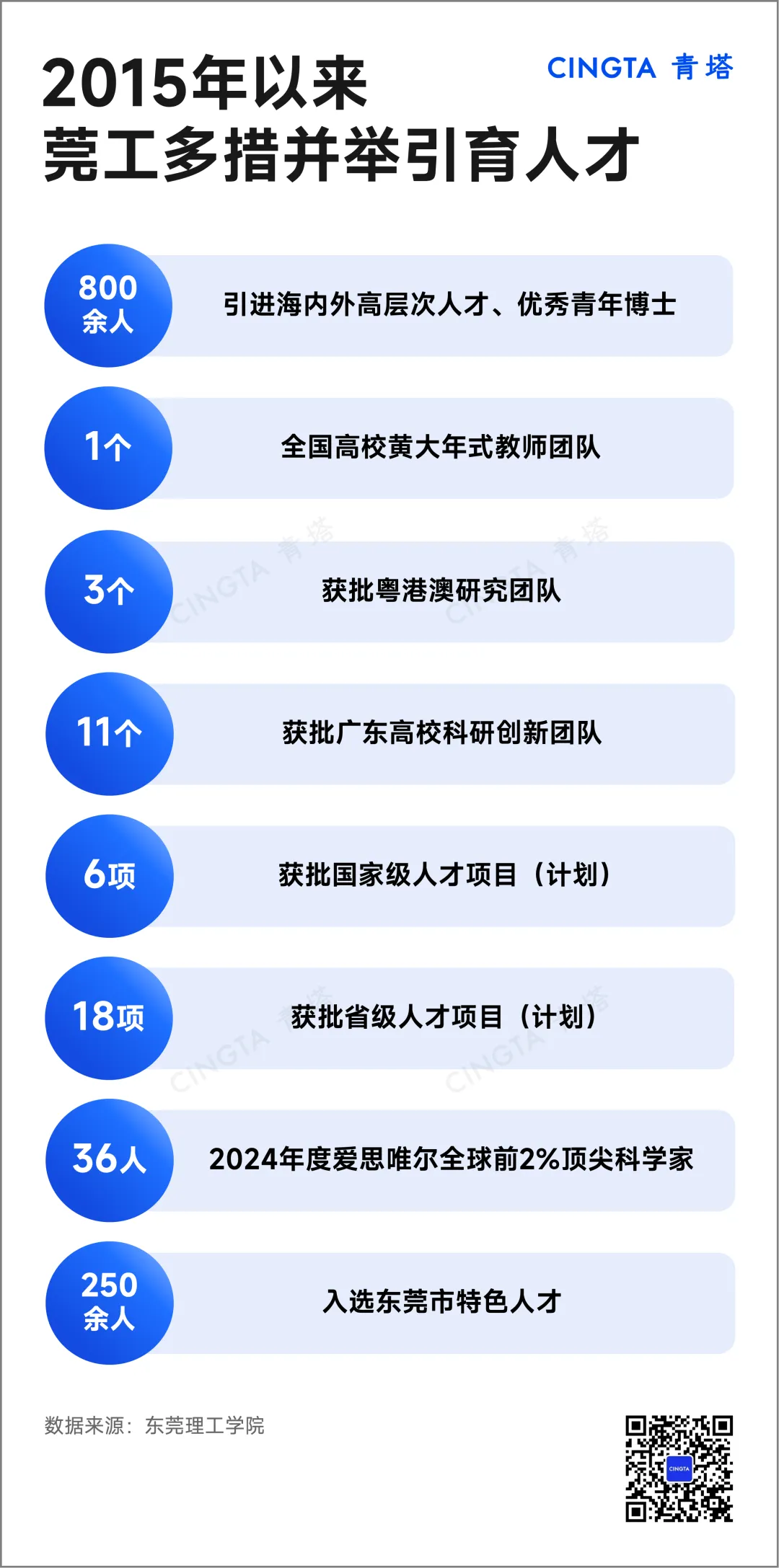

2015年以来,莞工引进海内外高层次人才、优秀青年博士等800余人,招收博士后近350人,培育人才先后入选全国高校黄大年式教师团队,多次获批粤港澳研究团队等人才项目(计划)。2024年,学校36位教师入选爱思唯尔全球前2%顶尖科学家榜单,东莞理工学院实施人才强校战略卓有成效。

与此同时,团队也在积极思考,如何将研究成果运用到人才培养当中。

城市安全防灾应急教师团队为了强化教学效果,多次开展教学改革,一步步引导学生针对应用场景中的实际问题,提出正确的解决策略。这种“授人以渔”的方式,也是莞工一直以来尝试的培养方向。

2024年10月,莞工首届“吴仲华班”正式开班,这个以我国著名工程热物理学家、中国科学院院士吴仲华先生命名的班级,由莞工和中国科学院工程热物理研究所联合创办,是“地方高校+国家队”合作培养人才的新尝试,遴选出的研究生们将有机会参与到国家级重大科研攻关项目中,锻炼创新能力和解决复杂工程问题的能力。

这也是莞工在开设了国内首个“杨振宁创新班”——专门针对本科生开展拔尖创新人才培养后,针对研究生培养教育,再一次进行改革尝试。

事实上,早在2020年,莞工就已与科研院所及大科学装置联合开展研究生培养工作,迄今为止已共同培养117名硕士研究生,并聘请65名科研机构的高层次人才担任学校兼职导师。

“我们希望通过教育教学模式创新,让学生们到更高平台的实践中去,真正培养出能够服务国家战略和产业发展的卓越工程人才。”马宏伟对学校的目标,一步步成为了现实,“勇于革新,才能够跟上时代发展的步伐。”

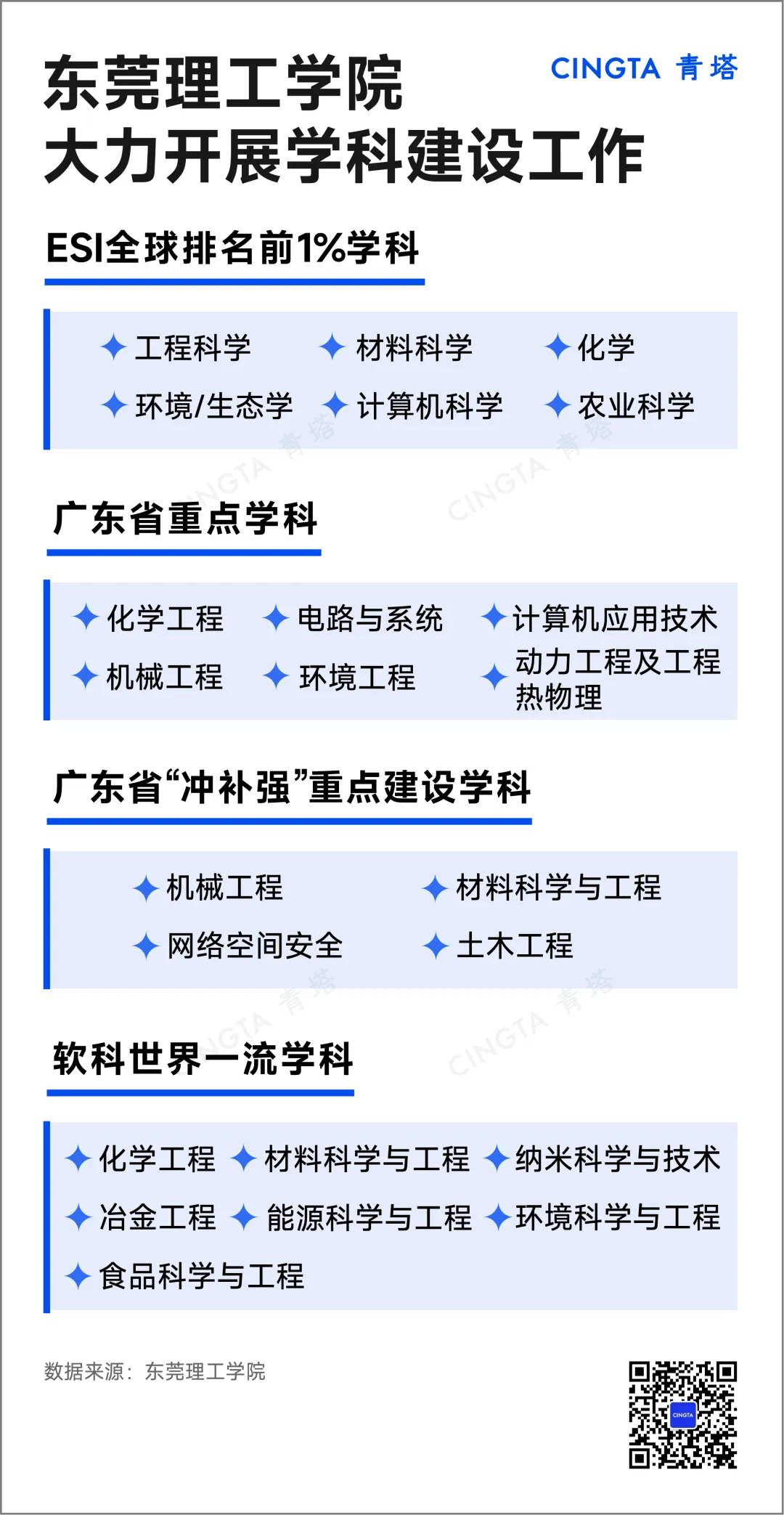

站在人才培养的基石上,莞工有着另一项迫切的愿景,那就是获批博士学位授予单位。2021年,莞工正式获批为省博士学位授予立项建设单位,如今,为着新一轮的博士点申报,拥有6个ESI全球排名前1%学科、4个学科入选广东省“冲补强”重点建设学科、7个学科入选软科世界一流学科的莞工,正在全力以赴。

东莞市中部有一个水库,洒在水面的阳光,会和湖畔错落有致的高楼玻璃一起,连成一片闪烁的金光。这里是松山湖科学城,一个充盈着全国乃至全球未来科技与创新的地方,东莞理工学院就坐落于此。

最近,莞工松山湖校区内出现了一座“圆球”型的神秘地标,这是我国首座面向防灾应急的高校卫星地面接收站。离它不远的地方,两座一红、一白的大桥模型静静矗立着。它们的原型分别是桥龄均超15年的广州珠江黄埔大桥和东莞水道特大桥,正被城市长大桥梁结构健康监测系统默默守护着。

这两个地标,凝聚着广东省城市生命线工程智慧防灾与应急技术重点实验室的心血,组建起这个实验室的,正是莞工的城市安全防灾应急教师团队。

东莞之外,由实验室马宏伟教授牵头完成的“十三五”国家重点研发计划“城市大规模建筑群地震灾害风险智能感知系统研发”的成果——由结构智能监测仪、传感器优化布设 震前抗力评估、地震损伤模式库、震害快速评估及一体化云平台等构成的一套基于高集成度、高性价比传感器网络的城市建筑群地震灾害风险智能感知和快速评估系统,已在昆明、大理、西昌、康定、北京、天津、唐山、深圳、河源等9个城市的101栋建筑实现工程应用。

地震灾害风险智能感知与灾情评估一体化平台

而与莞工一湖之隔,总投资超过23亿元,我国迄今为止已经建成的单项投资规模最大的国之重器中国散裂中子源,一刻不停地探索着微观世界,实验室打造的另外一个重要成果——“滨海生命线工程智慧防灾与应急技术研究平台”则为其保驾护航。

背靠得天独厚的区位优势,莞工牢牢抓住了松山湖科学城发展的历史机遇,积极参与国家大科学装置建设,联合中国散裂中子源科学中心获批“广东省高精度射线探测技术重点实验室”“广东省极端条件重点实验室”。

同时,由东莞理工学院主导投入,与中国散裂中子源合作建设的国内首台中子全散射谱仪 (东莞理工谱仪)顺利通过验收,面向全球用户开放,在国际顶级学术期刊发表了一批高水平科研成果;中国散裂中子源关键装备——中子衍射谱仪闪烁体探测器实现国产化,批量制造环节水平处于世界前沿。

依托各类平台,2016年以来,学校承担国家各级各类课题3396项,科研总经费约34.57亿元,累计申请专利6664件,其中发明专利4187件,获广东省科技进步奖等省部级以上科研奖项22项,以主要完成单位获国家技术发明奖二等奖、教育部技术发明奖一等奖。

在2024年的国家自然科学基金中,莞工的成绩单依然亮眼,获批项目40项,获资助经费总额1345万元,在东莞市获批单位中数量位列第一。

这些勋章的星星之火,和松山湖科学城一起,连成了同一片闪烁的金光。

2024年12月18日,东莞市政府相关局办、高校、企业事业单位代表齐聚松山湖,专门围绕工业软件卓越工程师培养进行了一场热烈的交流研讨。在这个以“引领卓越 智创未来”为主题的卓越工程师产教联合培养交流大会暨2024工业软件人才创新实践研讨会上,政、校、企三方达成共识、凝聚力量,要结合粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区的建设和东莞深化两岸创新发展合作总体方案的实施,不断深化相关领域的卓越工程师培养。

在这其中,莞工发挥着举足轻重的推动作用。

2023年8月11日,东莞国家卓越工程师创新研究院(以下简称为“国创院”)正式揭牌。在国创院筹建期间,处处可以看到莞工的身影:抽调教师参与筹建专班,参与制定研究院的建设方案以及各项扶持政策、组织架构、运行规章制度;探索校企招生、培养的工作机制和流程;建立企业库和项目库,挖掘企业需求……

成立后,国创院聚焦新一代信息技术领域,立足东莞支柱产业和战略性新兴产业发展需求,重点选定储能新材料、智能制造、工业软件、集成电路为建设主攻领域。其中,工业软件方向正是由莞工牵头,莞工计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院)院长袁华强为该方向带头人。

2023年,国创院还与莞工、数字化工业软件联盟以及相关高校院所、科技企业共同组建了工业软件(人工智能)卓越工程师创新中心,整合高校院所、科研机构、科技企业等优势资源,开展有组织的科研攻关、有计划的人才培养、有目标的成果转化,打造“人才培养+科研攻关+成果转化+企业孵化”的生态链。

目前,该中心已完成首届61名研究生的招收工作,梳理了东莞龙头企业的30余个项目需求,还计划面向高校通过“揭榜挂帅”的方式进行项目配对组织。

东莞,这个全国第15个GDP破万亿、常住人口超千万的“双万”城市,正在形成多个世界级先进制造产业集群,围绕它“8+4”的产业体系,莞工近年来迭代升级了14个传统专业,新增“微电子科学与工程”等17个专业,重点支持智能制造、防灾应急、工业软件、新型储能等领域的学科,先后组建交叉科学研究中心、松山湖医工融合创新中心,促进解决材料、力学、物理、信息和医学等学科的交叉科学问题。

莞工国际微电子学院正是顺应东莞半导体及集成电路产业发展而生的。这个成立于2021年的年轻学院,聚焦集成电路材料、设计、制造、封测、装备、器件及应用等多个领域,与华为、中芯国际、OPPO、安世、天域、长工等龙头企业开展深度合作,努力在区域经济发展的浪潮里中抢占先机、贡献力量。

东莞这个巨大的“世界工厂”,也是莞工促进产教融合的丰饶土壤。

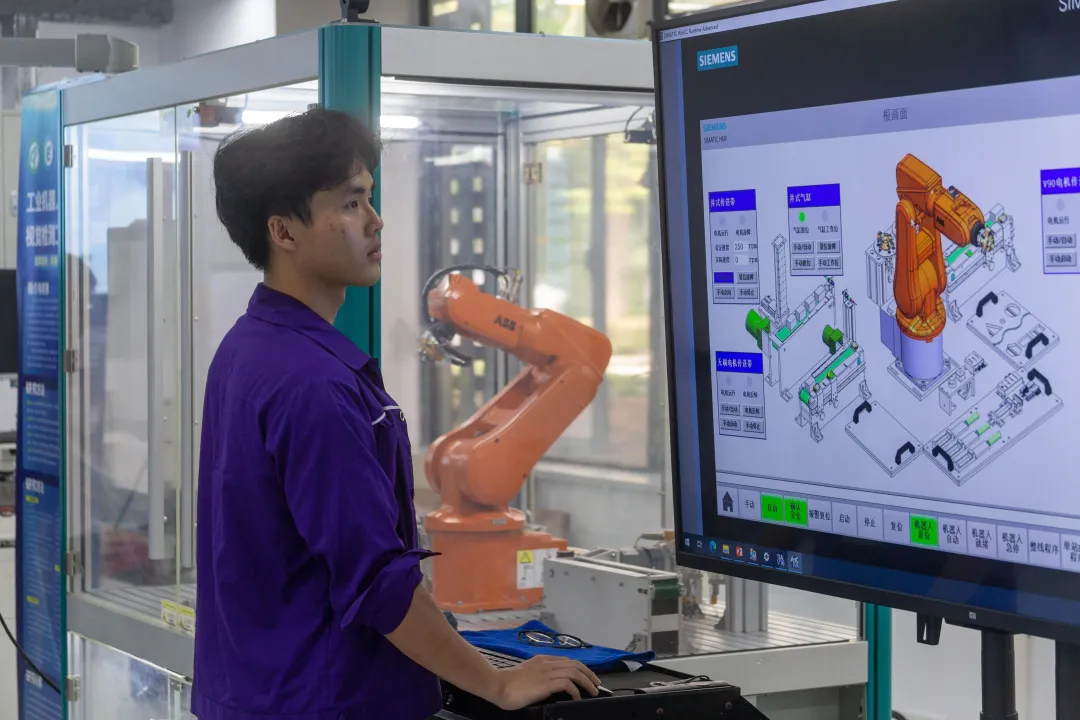

2024年7月,莞工机械工程学院的专硕新生游星凌接到了提前到校的通知,他要和其他专硕新生一起揭榜领题,张榜题目则是263家企业在产业发展中出现的实际问题。随后,他们将进入企业开展为期3-6个月的实践,完成选题实践工作。

游星凌的实践选题是射频超导腔自动化装配系统开发,现在的他在惠州先进能源科学与技术实验室,每一天的实习经验,都在提升着他解决复杂工程问题的能力。

莞工打破着产业与高校间的壁垒,正是在此基础上,学校构建出一流的科技成果全链条转化体系。

如此具有莞工特色的成果转化体系,显然是行之有效的。学校国际微电子学院和深圳纳微朗科技有限公司联合研制的半导体发光二极管 (LED) 红橙黄绿青蓝紫七彩光就已实现产业化,被广泛应用于照明、显示、背光、医疗、农业、通信等领域。

这些转化后的成果,被莞工赋予了另一层深意。

普宁市冷美村一年创收350万元,村集体增收约7万元,依靠的是莞工成功打造的“源巴稻”大米品牌;韶关市供电局拆装电能表通讯模块时节约下的144万元人工成本,背后是莞工运用3D打印技术研制出的拆卸工具……

近些年,莞工高位谋划广东省百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动,为结对县域量身定制产业升级的妙招,用自身迸发的血脉,振兴着脚下这片广袤土地。

此时再回看杨振宁写下的那句“学而知不足”,冥冥之中仿佛应和着莞工一路以来的发展。2018年的那次访问,杨振宁其实还说了一句话,“我看见了学校的成长,我相信以后10年这所大学还将有更重要的发展。”

现在,这句话正在成为现实。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414