专业笔试,要退出考研复试环节了?

距离2025考研初试成绩公布只剩下不到5天,各大高校已陆续发布复试大纲及参考书目,与以往不同,今年不少高校在复试上做出调整。

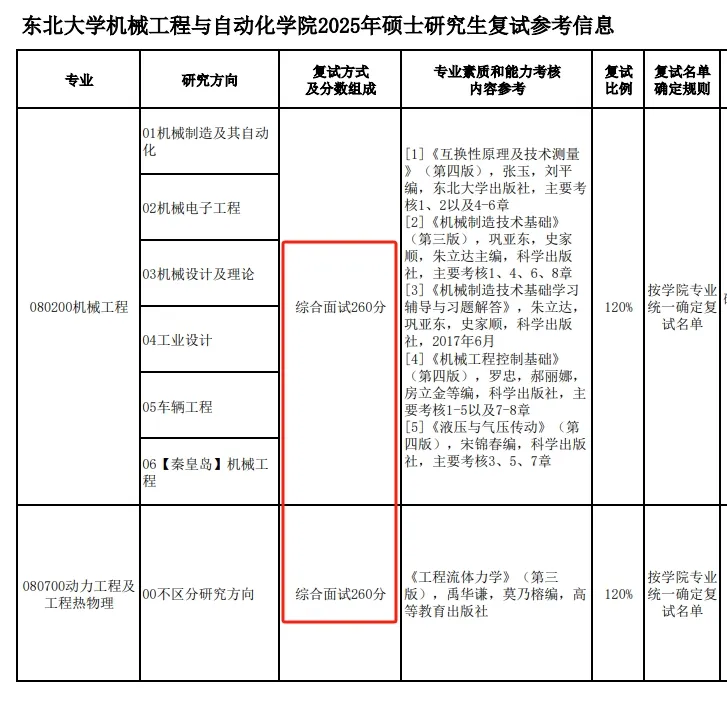

东北大学在1月底发布的《2025年硕士研究生招生考试复试参考信息》中明确,复试方式主要包括专业笔试、综合面试、实践操作(专业机试、专业展示)等,各学院(部)结合学科专业实际,选用一种或多种复试方式。

其中,机械工程与自动化学院、资源与土木工程学院、外国语学院、马克思主义学院4个学院的复试形式,由2024年的专业笔试测试+综合面试,改为只进行综合面试,不考专业笔试。且面试分数上调40分,由220分涨至260分。

在未取消笔试的学院中,综合面试的分值大幅提高。例如信息科学与工程学院的大部分专业,笔试分数由2024年的120分降到80分,而综合面试分数由100分提升至180分。

相较于知识性考核的笔试,综合面试则更多地对考生专业能力素质和科研创新潜质进行考查,用笔试外更多元的形式选拔人才,正在成为考研复试的新趋势。

复试,变简单了?

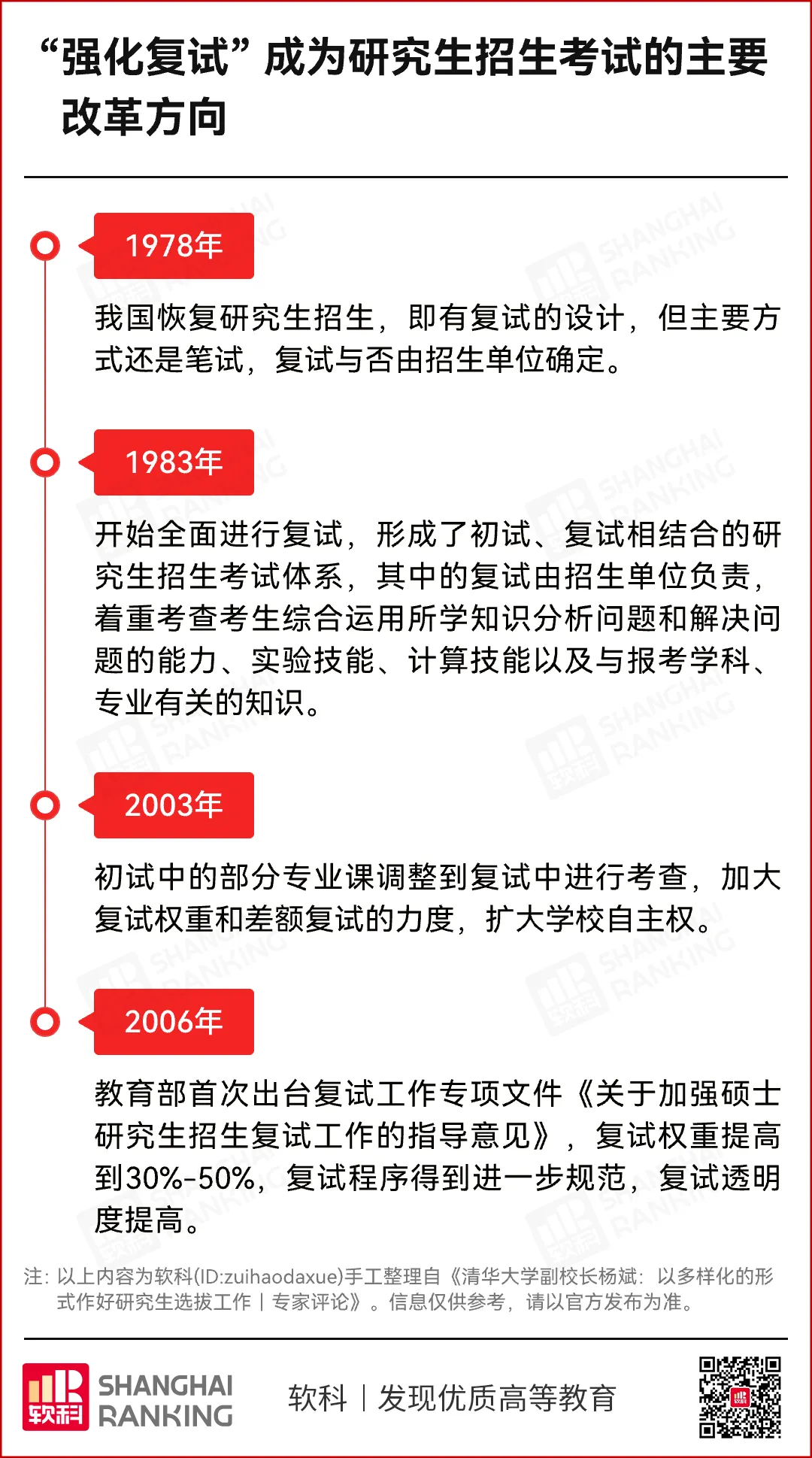

为了构建更完善的考察机制,针对复试这一关键环节的改革一直在进行,而 “强化复试”可以说是研究生招生考试的主要改革方向。

特别是2006年,教育部首次出台复试工作专项文件《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》,首次明确复试成绩占总成绩的30%-50%,扩大了复试权重。考察的范围更加全面,不仅是专业素质,而且包括文化素养、思想品德考试的形式,复试方法根据学科特点更加多样化,如笔试、面试、实验等。同时,对一些重要的复试环节作出规范性要求,如每生时间一般不少于20分钟,复试小组成员一般不少于5人等,强化了程序公平。

框架已定,接下来就是不断填“骨肉”的过程。随着新时代对创新人才需求的提高,硕士生的选拔方法应更灵活、更有特色。清华大学副校长杨斌指出,针对不同的生源群体,可以更为大胆地探索多种可能性。

做出“大胆”尝试的不止东北大学的4个学院。宁波大学机械工程与力学学院2024年考研复试时,采用笔试和面试相结合的方式。笔试一般为专业知识测试,面试包括专业与综合面试、外语口语与听力测试、思想政治面试等。而今年,复试科目变为英语口语及听力测试、专业综合面试(含专业基础知识及专业能力)。浙江师范大学心理学院2024年硕士研究生复试录取办法中,专业笔试不再被列为复试内容。

不进行专业笔试,意味着复试变简单了吗?

虽然减轻了背书本的压力,不需要再为了“死记硬背”挑灯夜读,但是综合面试侧重于对学生能力和创新思维的考查,面试过程的灵活性、发散性反而对考生提出了更大的挑战。

如何在短短20多分钟内,快速捕捉到面试老师问题的要点,清楚地阐述自己的观点,将专业知识真正融入到自己的科研思考中,需要更强的语言能力、逻辑思考能力支撑,以及对本学科专业更深入的理解。

人才选拔,绝非易事

不过也有人提出质疑,靠复试的简短聊天,能否真正判别人才?中国农业大学副校长林万龙认为,对于真正做科研的人来说,通过交流是可以判断的。

比如,如果面对一名想学农业经济学的学生,相关专业的导师只要和他聊一聊,就能知晓该生对农业经济的敏感度是否足够、经济学思维逻辑是否清晰;也可以给学生提供一个场景,要求学生针对场景中的问题给出应对之策,虽然学生不能一下子给出解决方案,但至少可以谈一谈解决思路。如果答案令人满意,则也可以判别为有创新能力的潜质。

因此,综合面试地位变重不仅影响学生面试难度,对老师的要求也将进一步提高。导师各有专攻,为专业面试匹配合适的老师,才能通过“聊”有效分辨人才。

同时,林万龙提出希望学术型学位的复试与专业型学位的复试可以彼此分开。对学术型研究生的考核重点应是其学术创新能力;对专业型研究生的考核重点则是综合实践素质、运用专业知识解决实际问题的能力,以及职业发展的潜力。

从内容到形式,考研复试实现更深层次改革的路无疑还有些遥远漫长。目前只有个别高校明确了今年复试中将不再笔试,是否会有更多高校将做出类似的调整,我们犹未可知。

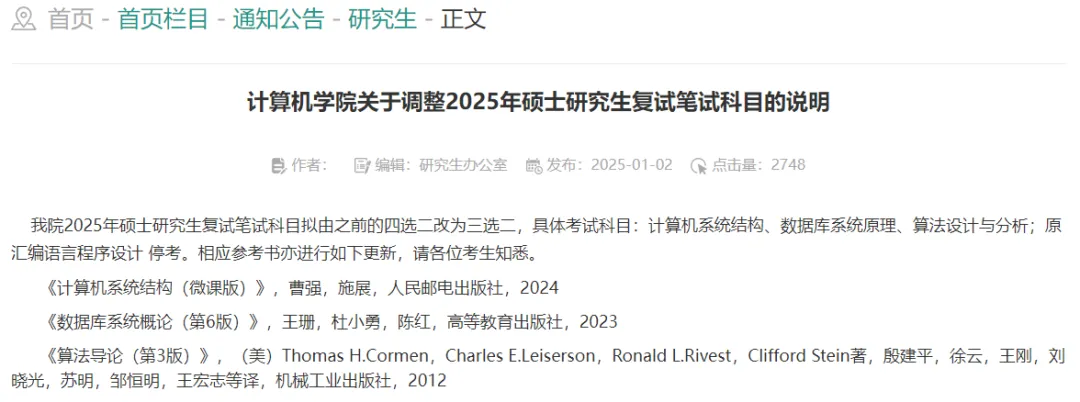

值得注意的是,还有多所院校发布复试科目细则,对复试科目进行“微调”。例如华中科技大学计算机学院复试笔试科目拟由之前的4选2改为3选2,相应参考书目也有更新。南京财经大学食品科学与工程、生物与医药两个专业复试科目均由“食品化学”调整为“食品工艺学”。无论规则如何变化,从专业知识、研究计划,到外语表达,做好每一个环节的准备都是必不可少的。

目前,江苏、湖北、江西、重庆、福建、安徽、四川等多个省市已明确初试成绩将于2月24日开通查询,根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》,复试时间将由教育部统一确定。

这意味着,往年可以利用各校复试时间差进行调剂的方式,在今年的实现难度将有所增大,但一定程度上也为考生提供了一个更加公平的竞争环境,避免因各校复试时间差异大,晚复试的考生错失调剂机会。

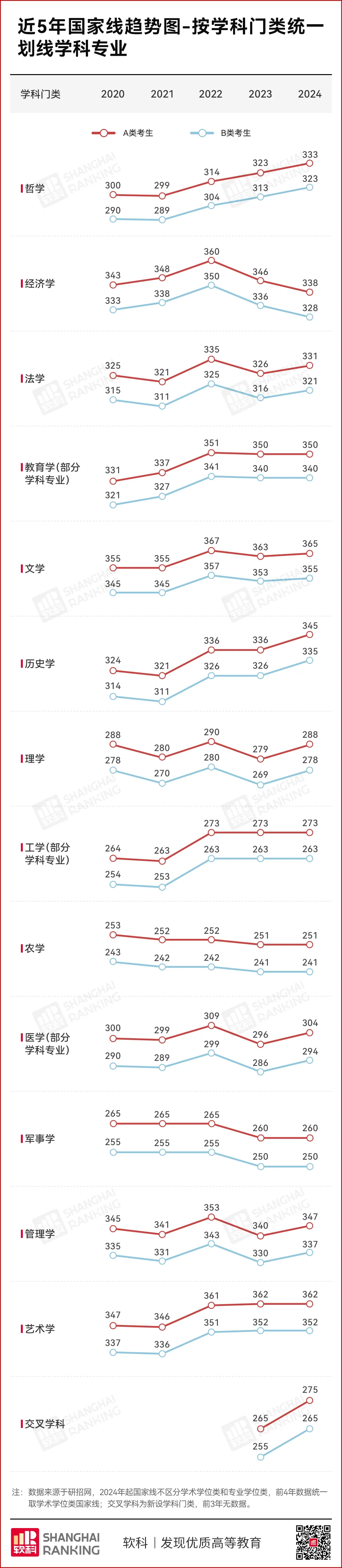

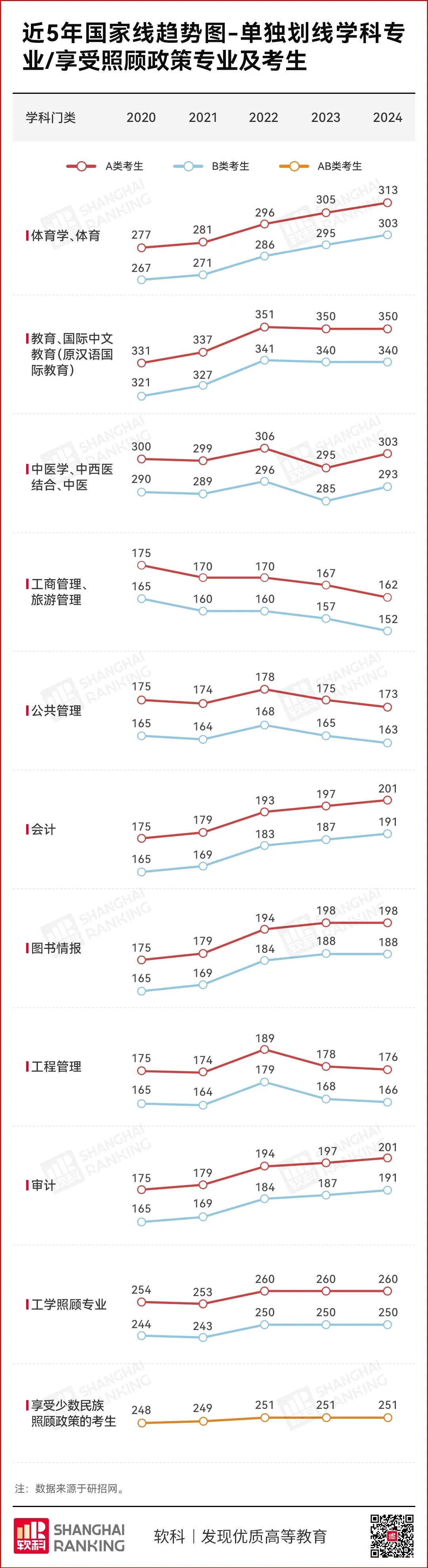

最后附上近5年的国家线,期待考研人都能顺利收到“恭喜,您已被录取!”

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414